1. धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे दिखाने के लिए ओस्टैंड के प्रयोग का वर्णन करें।

उत्तर- एक मजबूत कार्डबोर्ड के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखा जाता है। इसके बीचोबीच एक छिद्र कर दिया जाता है। एक ताँबे के तार को छिद्र से होकर इस प्रकार लगाया जाता है कि ताँबे का तार कार्डबोर्ड के तल के लम्बवत् हो । तार के दोनों सिरों को बैटरी के दोनों ध्रुवों से जोड़ दिया जाता है।

परिपथ में एक कुंजी लगा दी जाती है। कार्डबोर्ड पर लोहे के बुरादे छिड़क दिए जाते हैं। अब तार में विद्युतधारा कुंजी को दबाकर प्रवाहित की जाती है। कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है। देखते हैं कि लोहे की कतरनी समकेन्द्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि चालक के समीप चुम्बकीय क्षेत्र उपस्थित होता है और बलरेखाओं की व्यवस्था समकेन्द्रित वृत्तों में होती है।

यदि लौह- कतरन की जगह चुंबकीय सूई रखी जाय तो वह भी इन्हीं वृत्तों पर विक्षेपित होकर चली आती है। अतः विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।

2. धारावाही सीधे तार या चालक के कारण चुंबकीय बल रेखाएँ या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।

उत्तर- विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसे दिखाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है।

प्रयोग– लगभग बीस फेरोंवाली विद्युतरोधित ताँबा के तार की एक बड़ी आयताकार कुंडली इस प्रकार ऊर्ध्वाधरतः व्यवस्थित करते हैं कि इसकी एक ऊर्ध्वाधर भुजा कार्डबोर्ड या गत्ते के एक टुकड़े के केंद्र में बने छिद्र से होकर गुजरे। कार्डबोर्ड को क्षैतिज आधार पर रखते हैं। कुंडली के सिरों को 6 वोल्ट की बैटरी, ऐमीटर, धारा नियंत्रक और स्विच से श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं।

कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण की एक पतली परत छिड़क देते हैं। अब धारा नियंत्रक और स्त्रीच स्विच की सहायता से कुंडली में करीब 3 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और कार्डबोर्ड को धीरे से थपथपाते हैं। हम देखते हैं कि लौह चूर्ण चुंबकित होकर तार के चारों बैटरी ओर ऐसे संकेंद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हो ऍमीटर 4H नियंत्रक कार्डबोर्ड (गना) जिसपर लौह-चणं छिड़का गया है। जाता है जिसका केंद्र तार पर होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के आलेखन के लिए चुंबकीय सूई का व्यवहार किया जाता है। सूई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। आलेखन चुंबकीय भारा

अब बैटरी से जुड़े तारों के सिरों को आपस में बदल देते हैं जिससे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। चुंबकीय सूई विपरीत दिशा में घूम जाती है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न या प्रतिरूप पहले ही जैसा रहता है ।

3. किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।

उत्तर- ताँबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। एक गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं और गत्ते के टुकड़े में दो छेद कर उसमें वृत्ताकार तार को इस प्रकार पाते हैं कि तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर हो और आधा नीचे | तार के खुले सिरों को एक बैटरी तथा एक स्विच से जोड़ देते हैं। गत्ते के पूरे टुकड़े पर कुछ लौह चूर्ण छिड़क देते हैं।

अब स्विच को बंद कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और मानने के टुकड़े करे धीरे-धीरे पाते हैं। लौह-चूर्ण दोनों तारों के चारों ओर संकेंद्रिक वृनों में व्यवस्थित हो जाता है। इनसे कृतीय तूफ में धाया के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न का पता चलता है।

जहाँ धारा गत्ते के भीतर जाती है तथा जहाँ धारा गत्ते से बाहर आती है उनके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीय होता है। किंतु धारा से दूर रहने पर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीयता से विचलित होता है। धारा के केंद्र पर तथा केंद्र के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र - रेखाओं का प्रतिरूप लगभग सरलरेखीय होता है।

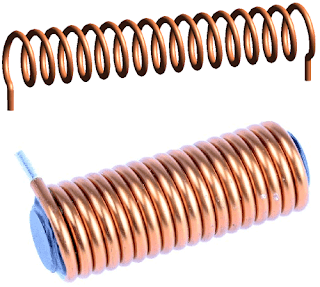

4. धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें।

उत्तर- यदि किसी चालकीय तार को बेलनाकार कुण्डली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाये कि कुण्डली का व्यास बेलन की लम्बाई के सापेक्ष बहुत छोटा हो तो इस व्यवस्था को परिनालिका (solenoid) कहते हैं। प्रयोगशाला में इसे कार्ड-बोर्ड अथवा मोटे कागज की कम व्यास की लम्बी खोखली नली के ऊपर ताँबे के विद्युत रूद्ध (धागा लिपटा हुआ अथवा प्लास्टिक चढ़ा हुआ) तार के बहुत से फेरे पास-पास लपेट कर बनाया जाता है। परिनालिका में किसी बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक दण्ड चुम्बक की भाँति व्यवहार करने लगती है। इसके सिरे (चुम्बक के समान) उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। परिनालिका के सिरों की ध्रुवता उसमें प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। परिनालिका में चुम्बकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। धारा के बन्द होते ही इसका चुम्बकत्व भी समाप्त हो जाता है

चित्र : परिनालिका

चित्र में धारावाही परिनालिका के कारण चुम्बकीय बल - रेखाएँ दर्शायी गयी हैं। इसके सिरों की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए यदि इसके किसी सिरे को सामने से देखने पर परिनालिका पर लिपटे तार की कुण्डली में प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त (anti-clockwise) है अर्थात् घड़ी की सूई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा।

सिरों की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए।

5. विद्युत चुंबक की रचना सचित्र समझाएँ।

उत्तर- जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत-चुंबक कहते हैं। अतः विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है।

प्रायः एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे नरम लोहे अपना चुंबकत्व खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहा जाता है।

चित्र: विद्युत चुम्बक

6. धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।

प्रयोग– ऐल्युमिनियम या ताँबा (अचुंबकीय पदार्थ) का एक मोटा सीधा तार U-आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच इस प्रकार लटकाते हैं कि उसका निचला सिरा आधारी लकड़ी के गड्ढे में रखे पारा की सतह को सपर्श करे | इस तार के ऊपरी सिरे पर नम्य संबंधन है। बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं और इस संयोजन के एक सिरे को लटकते तार से जुड़े शीर्ष पेंच से जोड़कर और उसके दूसरे सिरे को पारा में डुबाकर परिपथ पूरा करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कुंजी बंद करने पर लटकते तार में छोटी धारा प्रवाहित करते हैं। तार में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं और यह तार आगे की ओर झूल जाता है। इसके कारण तार का पारा से संपर्क टूट जाता है और परिपथ भंग हो जाता है। फलस्वरूप तार वापस लौट आता है और पारा से उसका संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है और तार फिर से झूल जाता है।

अब बैटरी के सिरों को बदलकर धारा की दिशा उलट देते हैं। अब धारा लटकते तार में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और तार पीछे की ओर झूल जाता है, अर्थात् तार पर बल पहले के विपरीत दिशा में लगता है।

अब चुंबक को पलट देते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाए। इस स्थिति में तार पर लगे बल की दिशा उलट जाती है।

7. विद्युत मोटर क्या है? इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर- विद्युत मोटर- विद्युत मोटर ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह फ्लेमिंग के वाम- हस्त नियम पालन करता है।

विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल (Concave), ध्रुव-खंडों (Pole Pieces) के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। जिसे मोटर का आर्मेचर (armature ) कहा जाता है।

आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों (split rings) R, तथा R, से जुड़े होते हैं । वलयों को कार्बन के ब्रशों (Brushes) B, तथा B, हलके से स्पर्श करते हैं।

जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है। तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के, किन्तु विपरीत दिशाओं में बल लगते है, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होनेवाली धारा के प्राबल्य (Strength) समान हैं, परन्तु उनकी दिशाएँ विपरीत है। इनमें एक बलयुग्म बनता है जिसका कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है।

आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है, तब वलयों के स्थान भी बदल जाते हैं। अत: आर्मेचर पर लगा बलयुग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से (वामावर्ती या दक्षिणावर्ती) घुमाता रहता है ।

8. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं ? प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें।

प्रयोग– लकड़ी या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर बहुत लपेटन वाली विसंवाहित चालक तार को लपेट देते हैं। तार के सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। एक शक्तिशाली स्थायी छड़ चुम्बक उत्तर ध्रुव को तेजी से खोखली नली के भीतर ले जाते हैं। ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की सूई में विक्षेप उत्पन्न होता है। चुम्बक की गति की दिशा के बदलने पर गैल्वेनोमीटर की सूई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चुम्बक को स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर की सूई में कोई विक्षेप नहीं होता है।

अब चुम्बक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सूई बाईं ओर विक्षेपित होती है जो यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न वि की दिशा पहले के विपरीत है। इससे स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुम्बक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है ।

9. डायनेमो क्या है? इसके सिद्धान्त और क्रिया-विधि का सचित्र वर्णन करें?

उत्तर - कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिन्दु P एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोधक (चित्र नीचे है।) में लगातार एक ही दिशा में विद्युतधारा प्रवाहित होती है। इस धारा को दिष्ट धारा (Direct current या d.c.) कहते हैं तथा इस जनित्र को डायनेमो (dynamo) या दिष्ट धारा जनित्र (d.c. generator) कहते हैं।

सिद्धांत यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त चित्र दिष्ट धारा जनत्रि का मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। इसमें विद्युतरोधित ताँबे की कुंडली (coil) AB नरम लोहे के क्रोड (core) पर लिपटी रहती है। इसे आर्मेचर (armature) कहा जाता है। इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक NS, जिसे क्षेत्र चुंबक (field magnet) कहते हैं, के ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर ताँबा के विभक्त वलय (split ring) के दोनों अर्थों (halves) C, एवं C, से जुड़े होते हैं। दो कार्बन ब्रश (brushes) B, एवं B, विभक्त वलयों को हलके से स्पर्श करते हैं। ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति को ठीक-ठीक पार करती है तो विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते हैं। इस विभक्त वलय को दिक्परिवर्तक (commutator) कहते हैं ।

10. नामांकित (labelled) चित्र द्वारा की कार्यविधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- विद्युत जनित्र (डायनेमो) एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।

चित्र: विद्युत जनित्र के सिद्धांत को दर्शाना

सिद्धान्त – यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धान्त पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुम्बकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बन्द हो तब उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस के प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम आधार पर निर्धारित की जाती है।

बनावट – इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुम्बक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R, तथा R, से जुड़े रहते हैं। दो स्थिर चालक ब्रुशों B, तथा B, को पृथक-पृथक रूप से क्रमशः वलयों R, तथा R पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R, तथा R, भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे, बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं।

क्रियाविधि— कुंडली को चुम्बक के दोनों ध्रुव के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरे AB या CD को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।

11. समझाएँ कि किन-किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर (earth wire) और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है?

उत्तर- भू-संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। के साधित्रों को भू-संपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है और हम गम्भीर झटके से बच जाते हैं।

धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू-संपर्कित करना आवश्यक है। इससे साधित्रों तथा उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो जाती है। धातु के आवरणों संयोजित भू-संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है, धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन साधित्रों का प्रयोग करने वालों के शरीर से नहीं गुजरती जिससे वे गंभीर झटके से बच जाते हैं।

फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अतिभारण और लघुपथन के कारणों से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियाँ जलकर नष्ट हो सकती हैं। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहाँ तहाँ फ्यूज श्रेणी में संयोजित किये जाते हैं। फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब कभी धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जा है और परिपथ टूट जाता है जिससे उसमें लगी युक्तियाँ यथा बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलने से बच जाते हैं।

.png)

.png)

.png)

.png)

%20%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A5%A4.png)

Hello My Dear, ये पोस्ट आपको कैसा लगा कृपया अवश्य बताइए और साथ में आपको क्या चाहिए वो बताइए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ धन्यवाद |